骨切り手術とは、お顔の輪郭を形成する外科的アプローチです。単に骨を削る「骨削り」とは異なり、骨の切除や移動をおこなうことで、根本的に骨格のサイズや形状を変えて小顔や整ったフェイスラインを実現します。

骨切り手術は、顔の土台である骨格そのものを変えるため、半永久的な効果が期待でき、重度のエラ張りやあごの長さなど、これまでの施術では難しかった輪郭の悩みを解消することができます。見た目の変化が大きい一方でダウンタイムも比較的長めになる傾向にあるため、事前にダウンタイムの症状や術後の注意点を確認しておくようにしましょう。

骨切り手術は、骨を操作する外科手術であるため、術後には必ずダウンタイムが発生します。骨切り手術後に見られる主なダウンタイムの症状には、「腫れ・内出血」、「皮膚の感覚の鈍化」、「口の開けづらさ」の3つがあげられます。これらの症状は時間の経過とともに徐々に改善していくため、慌てずに対処することが大切です。

患部とその周辺に腫れや内出血が起こります。

腫れは、術後2〜3日をピークとして、日ごとに増していくように感じることがありますが、このピークを過ぎると徐々に落ち着き始めます。大きな腫れは術後1週間から2週間程度で引くことが多く、この頃にはマスクでほとんど隠せる程度にまで改善します。

内出血は、最初は青紫色や赤紫色のアザのように見えますが、時間の経過とともに黄色く変化し、手術によって異なりますが、術後約3週間から1ヶ月程度で自然に消えていきます。完全にむくみが引いて、理想の輪郭がはっきりとするまでには、3ヶ月から半年程度かかるのが一般的な目安です。

骨切り手術、特に下顎やオトガイの手術においては、手術部位の近くを通る神経に一時的に影響がおよぶことで、術後に下唇やあご先の皮膚の感覚が鈍くなったり、痺れを感じたりすることがあります。

これは「感覚鈍化」と呼ばれる症状で、多くの場合、一時的なものですのでご安心ください。感覚の鈍化は、術後数ヶ月かけて徐々に改善し、ほとんどの方が半年程度で回復します。

ただし、ごく稀に感覚の違和感が残るケースもゼロではありませんので、手術前に医師から十分な説明を受け、リスクを理解しておくことが大切です。当院では、神経を損傷しないよう細心の注意を払っておこなうとともに、術後の経過についても丁寧にフォローアップをおこないます。

手術部位の腫れや、骨の移動に伴う周辺組織(筋肉など)の一時的な緊張により、術後しばらくの間、口を大きく開けにくいと感じることがあります。

これは特にオトガイ(あご先)の手術や下顎の手術後によく見られる症状です。これは、術後の腫れが引くのに伴って徐々に改善していきます。多くの場合、大きな腫れが引く術後1ヶ月程度で、ほぼ日常生活に支障がないレベルに回復します。術後すぐに硬いものを無理に食べることは避け、流動食や柔らかい食事から始めることで、傷口への負担を軽減し、回復を早めることができます。

骨切り手術と一言で言っても、エラ、あご、頬骨など、どの部位の手術なのかによって、ダウンタイムの症状や期間には違いがあります。ご自身の受ける手術の種類に合わせて、術後の経過を予測し、計画的にダウンタイム期間を確保することが成功の鍵となります。

以下に代表的な骨切り手術ごとのダウンタイムの目安をご紹介しますが、これには個人差があるため、目安として参考にしてください。

エラの骨切り手術は、下顎の角ばった部分の骨を切除し、シャープな輪郭を形成する手術です。

エラの骨切り手術の腫れのピークは、術後1〜2週間程度です。内出血は、首元まで降りてくることがありますが、こちらも1ヶ月程度が目安になります。

この手術は切除したエラの部分が術後しばらく硬く感じられるため、口を開けずらいと感じることもあるでしょう。骨の周りの組織が癒着し、安定するまでには2ヵ月程度かかりますが、徐々に輪郭がはっきりとしてきます。

食事に関しては、術後1ヶ月程度は硬い食べ物を避けていただく必要があります。

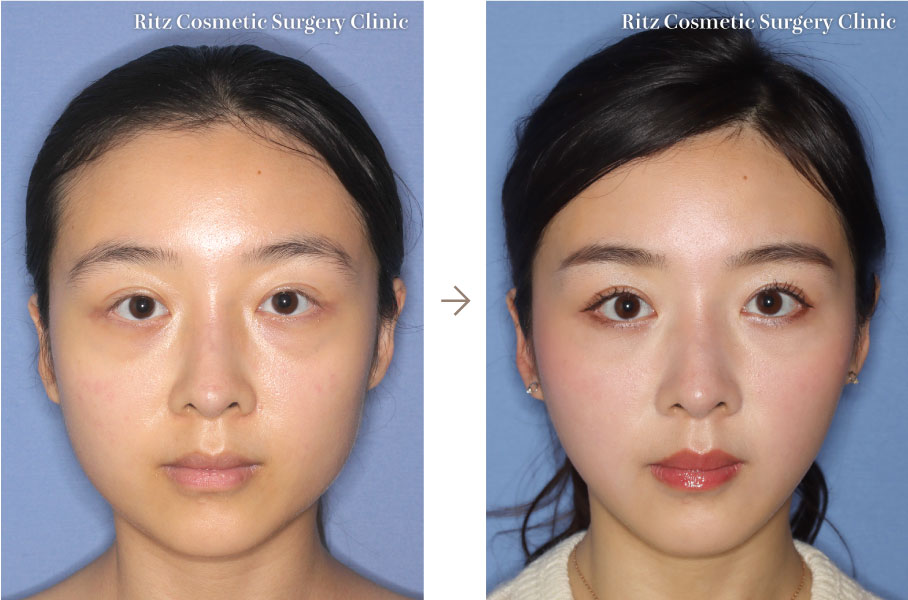

下顎形成術(下顎角切除+外板切除+咬筋焼灼)

術前

術後6ヶ月

オトガイ(あご先)の骨切り手術は、あごの長さや形を調整し、Vラインを形成する手術です。この手術では、あご先から下唇にかけての一時的な感覚鈍化が起こりやすいのが特徴です。

感覚の違和感には、個人差がありますが、多くの場合3ヶ月から半年かけて徐々に回復します。腫れや痛みに関しては、大きな腫れは術後1〜2週間で引くことが目安です。口の中を切開するため、術後2日間程度はゼリー食などの流動食が推奨されます。また、下唇の周りの感覚が一時的に鈍化することで、食事の際に食べ物が口からこぼれやすくなることがありますが、これは腫れと神経の回復とともに改善していきます。

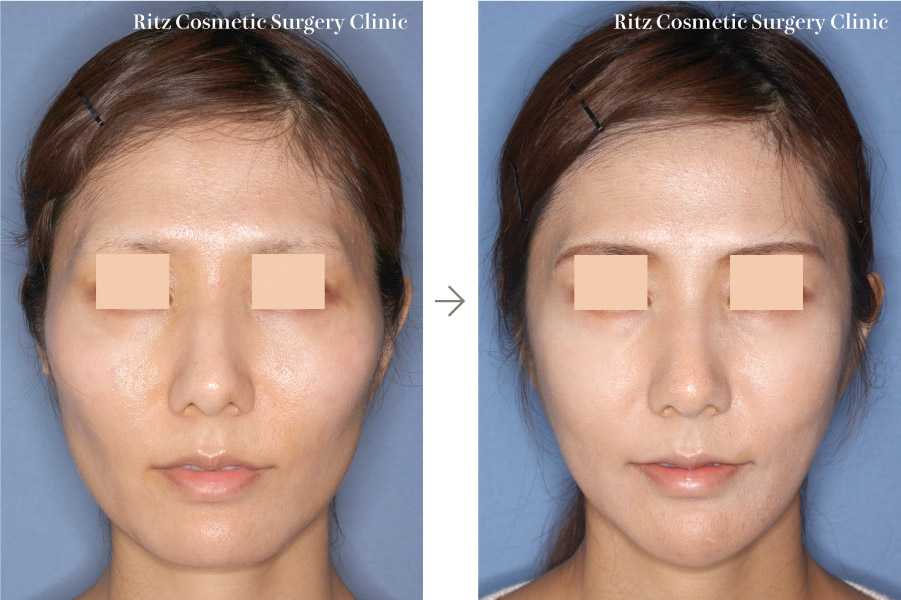

下顎Vライン形成術(拡大下顎角切除+外板切除)+頬骨縮小術+オトガイ ホームベース型骨切り術

術前

術後7ヶ月

頬骨骨切り手術は、頬骨の突出を改善し、顔の幅を狭くする手術です。この手術のダウンタイムは、腫れや内出血が他の手術に比べてやや短い傾向にあるとされています。

腫れは術後2週間ほどで目立たなくなり、仕事復帰も比較的早い段階でおこなえるケースが多いです。しかし、頬骨を移動させ、プレートで固定する術式をおこなうため、頬骨周辺の筋肉や組織の安定には時間がかかります。

骨がしっかりと安定するまでの約1ヶ月間は、硬いものを強く噛んだり、頬骨に強い衝撃が加わるような運動は避ける必要があります。感覚鈍化に関しては、頬骨周辺の皮膚の感覚が一時的に鈍くなることがありますが、ほとんどの場合は数週間から数ヵ月で回復します。

頬骨縮小術+下顎形成術

術前

術後7ヶ月

輪郭3点手術は、エラ(下顎角)、オトガイ(あご先)、頬骨の3つの部位すべてを同時に手術で、顔全体の輪郭を大きく変化させる複合手術です。単体での手術に比べ、骨を操作する範囲が広いため、ダウンタイムの期間や症状は最も長くなる傾向にあります。

あごや頬の周辺の腫れや内出血が引くまでは、約2週間かかります。腫れが完全に落ち着き、仕上がるまでの期間は、3ヵ月~半年程度と見込んでおく必要があります。

3つの手術の症状が複合するため、腫れ、痛み、感覚鈍化、開口障害のすべてが起こり得ます。このため、術後の1日間は入院いただき、術後6ヶ月は通院いただいております。

下顎Vライン形成術(拡大下顎角切除+外板切除)+頬骨縮小術

術前

術後7ヶ月

ダウンタイムの期間をできるだけ短く、そして快適に過ごすためには、手術後のご自身の過ごし方が重要になります。術後の生活では、医師からの指示を厳守しつつ、ご自身の体の変化に注意を払うことが必要です。

手術後のダウンタイムを安全に乗り切るために、担当医師や看護師からおこなわれる指示は必ず守ってください。

特に、術後の圧迫固定(フェイスバンドなど)は、腫れや内出血を最小限に抑え、骨の安定を助ける重要な役割があります。指定された時間や期間は、指示通りに装着するようにしてください。

また、内服薬(痛み止め、抗生剤など)は、症状を和らげ、感染を防ぐために処方されていますので、飲み忘れがないように用法・用量を守って服用してください。

その他日常生活での注意点も多くありますので、定期的な通院での経過観察が重要です。

術後、激しい運動は控える必要がありますが、過度に安静にしすぎるのも、むくみや腫れが長引く原因となります。ベッドで横になっている時間が長いと、顔が心臓と同じ高さになる時間が長くなり、むくみやすくなってしまいます。

そのため、術後落ち着いてきたら、日中はできるだけ座って過ごしたり、軽い散歩をしたりと、無理のない範囲で体を動かすことをおすすめします。ただし、体が温まりすぎるほどの活動は、かえって腫れを助長する可能性があるため、注意が必要です。

術後の早い段階で血行が良くなりすぎると、患部の出血が再開したり、腫れが悪化したりする可能性があります。そのため、ダウンタイム中は血行を促進するような行為は避けるようにしてください。

具体的には、長時間の入浴やサウナ、激しい運動、飲酒などがこれにあたります。特に、アルコール摂取は血流を良くするだけでなく、傷の治りを遅らせる可能性もあるため、医師の許可が出るまでは控えるようにしましょう。

シャワーや洗髪は、多くの場合、翌日から可能ですが、患部を温めすぎないよう注意しておこなってください。

骨切り手術のダウンタイムは、腫れ、痛み、感覚鈍化など、一時的に不安を感じる症状が伴いますが、理想の輪郭を手に入れるための回復のプロセスです。

腫れのピークは術後2〜3日、大きな腫れは2週間程度で落ち着き、3ヶ月から半年かけて完成へと向かいます。この期間を安全かつ快適に乗り切るためには、医師の指示をしっかり守り、栄養バランスの取れた食事と無理のない範囲での活動が非常に重要です。

当院では、患者様が安心してダウンタイムを過ごせるよう、術前から術後まで、経験豊富な医師とスタッフが寄り添い、細やかなサポートをおこなっております。ご不安な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。